Mehr als 40 Jahre lang lebte Caspar David Friedrich in der Elbemetropole. Hier fand er Inspiration für seine Kunst, startete seine Wanderungen, fand Freunde und Unterstützer, aber auch Widerstand und Unverständnis.

Unsere Führung taucht ein in die Welt um 1800, vor der Industrialisierung und dem Wandel zur modernen Großstadt. Wir erleben die Hauptwerke des Malers wie den Tetschener Altar, der die religiöse Malerei revolutionierte, und das Große Gehege. Und unser Blick schweift wie der der beiden Freunden durch die Nacht auf den Mond am Horizont.

Ort: Albertinum, Galerie Neue Meister

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 45 € pro Person, Gruppenpreis (ab 4 Personen) 140 € (inkl. MwSt.), zzgl. Museumseintritt)

Besucherinformation

Albertinum, Tzschirnerpl.2, 01067 Dresden,

Eingang über Georg Treu Platz oder Brühlsche Terrasse

Öffnungszeiten: Di-So, 11-17 Uhr. Änderungen an Feiertagen möglich.

Eintritt: 14 €, ab 10 Personen 12,50 €, unter 17 Jahre frei.

Impressionen

Zwei Freunde in Betrachtung des Mondes (Detail)

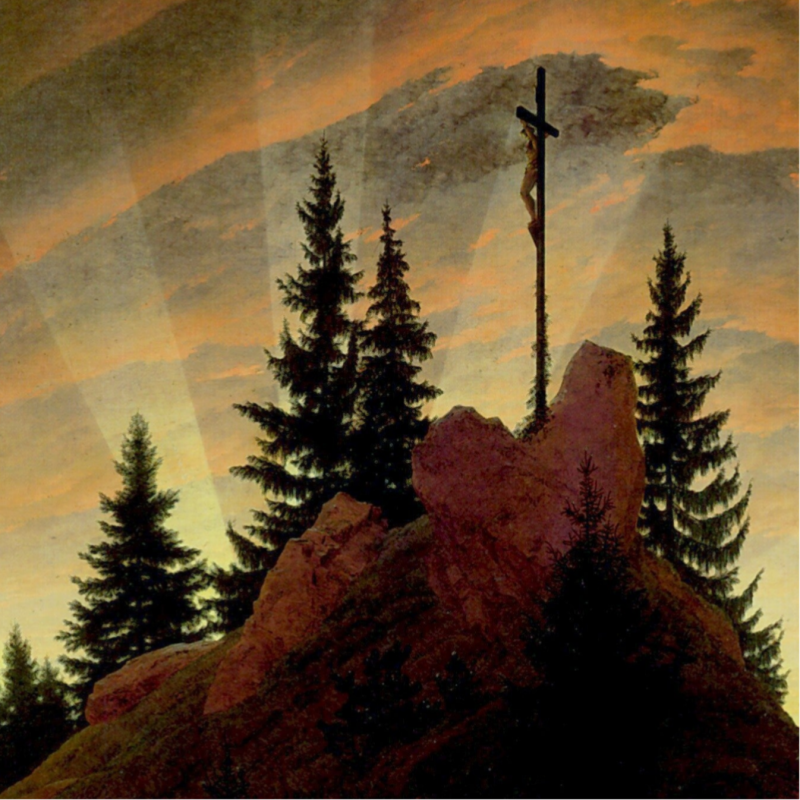

Der Tetschener Altar (Detail)

Der Milleschauer (Detail)

Das Große Ostragehege (Detail)

Caspar David Friedrich in Dresden

Caspar David Friedrich gilt als einer der bedeutendsten Maler der deutschen Romantik und als Schöpfer von Bildwelten, die wie kaum andere das Gefühl von Einsamkeit, innerer Einkehr und der Erhabenheit der Natur vermitteln. Seine Werke sind heute Ikonen einer Epoche, die das Verhältnis Mensch – Welt – Natur neu bestimmte. Kein Ort war für Friedrichs Entwicklung als Künstler so prägend wie Dresden: Die Elbestadt war nicht nur seine Wahlheimat, sondern auch Inspirationsquelle und künstlerisches Zentrum. Im heutigen Albertinum, dem Museum für moderne Kunst der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, werden zentrale Werke Friedrichs aufbewahrt und ausgestellt.

Als Friedrich 1798 erstmals nach Dresden kam, war die Stadt ein pulsierendes Zentrum europäischer Kunst und Wissenschaft. Er ließ sich hier dauerhaft nieder, bezog ein Atelier mit Blick auf die Elbwiesen und wurde Teil eines Kreises von Dichter*innen, Naturwissenschaftler*innen und Maler*innen, der den Geist der frühen Romantik prägte. In den Salons wurde über Philosophie, Naturphänomene und das Verhältnis von Kunst und Religion debattiert. Dresden war für Friedrich nie nur Kulisse, sondern Resonanzraum: Die Stadt und ihre Umgebung sind in zahllosen Skizzen und Gemälden präsent, und die Elbe, das Nebelmeer, die Fernblicke und Ruinen erscheinen immer wieder als Leitmotive.

Gerade in Dresden, im Spannungsfeld zwischen städtischer Kultur und unberührter Natur, konnte Friedrich diese Grundhaltung ausbilden und zur Reife bringen. Seine Gemälde zeigen oft einsame Figuren – Wanderer, Mönche, Rückenfiguren –, die in weite Landschaften blicken, als Fragende, Suchende, Sehnsüchtige. Die Natur wird zu einem Ort metaphysischer Erfahrung; Licht, Nebel und Horizont rücken ins Zentrum, während der Mensch klein und verletzlich erscheint.

In Dresden entwickelte Friedrich auch seine charakteristische Bildsprache: die Rückenfigur als Identifikationsangebot für Betrachtende, die bewusste Reduktion der Komposition, das Spiel mit Licht und Dunkel, mit Symbolen wie Kreuzen, Ruinen oder Bäumen. Viele grundlegende Motive entstanden bei Exkursionen in die Sächsische Schweiz, auf den Elbhöhen oder in Dresdner Parks. Die Stadt wurde zur Matrix einer Kunst, die das Romantische nicht als Flucht, sondern als innere Erkundung verstand.

Die Sammlung im Albertinum Dresden

Das Albertinum beherbergt heute einen der bedeutendsten Bestände an Werken Caspar David Friedrichs. Die Präsentation seiner Gemälde und Zeichnungen bildet einen Höhepunkt der Dauerausstellung „Romantik in Dresden“ und verdeutlicht, wie zentral Friedrich für das Selbstverständnis der Dresdner Kunstszene war und ist. Das Museum besitzt nicht nur einige der berühmtesten Werke des Künstlers, sondern bietet auch einen Einblick in seinen Schaffensprozess, seine Skizzen und die künstlerische Entwicklung über Jahrzehnte.

Hauptwerke im Albertinum sind

- „Kreuz im Gebirge“ (Tetschener Altar, 1808): Dieses bahnbrechende Werk, entstanden in Dresden, markiert die Verschmelzung religiöser Symbolik und landschaftlicher Mystik. Das Kreuz erhebt sich inmitten einer weiten Gebirgslandschaft, Licht bricht durch den Himmel, während natürliche und spirituelle Sphären sich durchdringen. Mit diesem Gemälde revolutionierte Friedrich die Altarbildtradition, indem er die Landschaft selbst zum Träger des Religiösen machte. Im Albertinum ist das Werk ein Magnet für Besucher*innen, die die spirituelle Tiefe und innovative Kraft des Bildes nachspüren wollen.

- „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ (um 1819/20): Ein weiteres ikonisches Bild der Dresdner Sammlung: Zwei Figuren – Rückenansichten, in tiefer Zwiesprache mit der nächtlichen Natur – betrachten still den aufgehenden Mond. Die Szene wurde in den Elbauen nahe Dresden skizziert und spiegelt das romantische Motiv der Sehnsucht nach dem Unendlichen und der Zwiesprache mit dem Kosmos. Der Mond als Sinnbild des Wandels, der Melancholie und der Hoffnung zieht sich wie ein Leitmotiv durch Friedrichs Werk.

- „Friedhofstor“ (um 1825): Dieses Gemälde verbindet Natur, Architektur und Symbolik. Das Tor – halb verfallen, von Efeu überwuchert – steht für den Übergang zwischen Leben und Tod, Diesseits und Jenseits. Die melancholische Stimmung, das gedämpfte Licht und die feinen Details machen das Bild zu einem Schlüsselwerk der Spätromantik und zu einem Zeugnis von Friedrichs existenzieller Bildsprache.

- „Das Große Gehege bei Dresden“ (um 1832): Hier zeichnet Friedrich ein Stück Natur aus der Umgebung Dresdens, das ihm als Rückzugsort diente. Die Weite, das Spiel von Licht und Schatten, die fast meditative Atmosphäre spiegeln seine tiefe Verbundenheit mit der Landschaft wider. Das Bild dokumentiert zugleich den Wandel der Natur durch menschliches Eingreifen und die Suche nach Harmonie im Spannungsfeld von Zivilisation und Ursprünglichkeit.

Die im Albertinum versammelten Gemälde bezeugen nicht nur Friedrichs künstlerische Entwicklung, sondern auch die Rolle Dresdens als Ort der Innovation und des Austauschs. Friedrichs Bilder sind Ausdruck einer „anderen Moderne“: Statt Fortschrittsoptimismus zeigen sie das Fragile, die Unsicherheit, die Sehnsucht nach Sinn. Ihre Wirkung beruht auf einer Balance zwischen Klarheit und Unbestimmtheit, zwischen Nähe und Ferne – eine Ästhetik, die auch heute noch fasziniert.

Führung Albertinum Führung Sonderausstellung Caspar David Friedrich Dresden